1991年的秋天,我校接纳了第一个外籍硕士研究生。他的到来,给校园增添了一道“风景线”。由于他常爱戴一顶鲜红色的“旅行帽”,衬托着那张黑黝黝的面孔,十分引人注目。每当他骑上一辆自行车在校园里转悠时,就会吸引许多人,特别是年轻学生的目光。在改革开放年代的校园里,突然来这样一个十分罕见的人,不免会互相揣测着:此人是谁,他来自何方?干什么来的?

他叫凯茨(Kazzy),来自坦桑尼亚,满口流利的英语,只会说几句简单的中国话。他在北京语言学院学了几个月的中文后,就被派到我校攻读硕士学位。Kazzy研究的方向是地下水的开发与利用,分配到工程学院水文地质专业学习。经过院系领导研究决定,将培养凯茨的任务交给了我。这项突如其来却又不能不接受的任务给我增添了不小的压力。怎么完成此任务,那时心里真是没底。

Kazzy是来校的首个外籍硕士研究生,那时学校还没有制定相关的规章制度,也没有任何培养的经验可以借鉴。校领导只是提出:要在三年内让他安全地、顺利地在期满时取得学位回国。对于这项只能成功不能失败的任务,我感到既新鲜又困难,只有积极开动脑筋,摸着石头过河了。

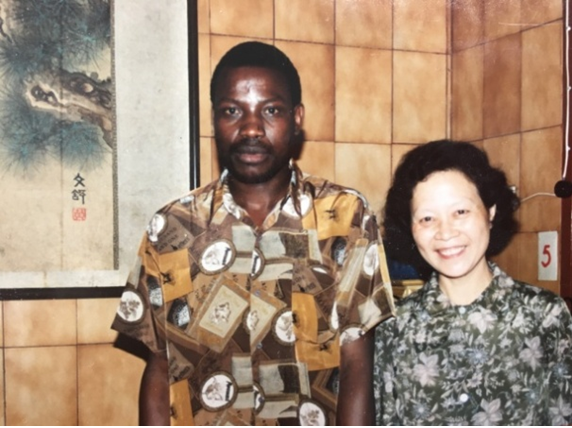

当年和Kazzy第一次见面的情景至今还记忆犹新。那时,当我面对着一个高大、肤色黝黑的外国人时,内心是忐忑不安的。但我还是面带笑容,礼貌地欢迎他的到来。真没想到,他对我却十分冷漠,严肃且无语地与我握了一下手(照片1)。显然,我们两人之间各自都存在着不同的“疑问”与“戒心”。面对这种情况,我意识到要想进入正常的学习状态,必须先消除我俩之间的隔阂,建立信任才行。因此,加强沟通,增进了解,建立感情显得尤为重要。

照片1

我积极主动上门访问,关心他的生活。Kazzy居然是一个十分善于交际的活跃分子。他的屋里常见来自各院校的朋友——有外国的,也有中国的;有男生,也有女生。到周末,他常开“房间舞会”,许多来访者,随着响亮的音乐舞起来。我趁机也参与其中,接触他的朋友,互相聊天,在那里,我竟学会了自己曾经十分讨厌的“迪士科”。此外,我又和他一起参加课外活动,教他学习中国的太极剑和太极拳。通过各种活动,不同方式的接触后,我们逐渐熟悉起来,互相谈学习、谈生活。从此,屋里不只有谈话声,也有了笑声。他终于收起了在我们初始见面时的那张死板的面孔而与我笑面相待了。(照片2)

照片2

《科技中文》课程的开设是当务之急,是艰难却又必须迈开的一步。Kazzy在语言学院学习几个月的中文,仅仅能应对日常生活所需。我开始与他相处时,是用“中文+英文”进行沟通的,他对未来学习所需的中文(科技术语)一窍不通。为使将来的教学能正常进行,先开设《科技中文》课程,势在必行。但是,《科技中文》的内容选择要紧扣他的硕士课程来确定。

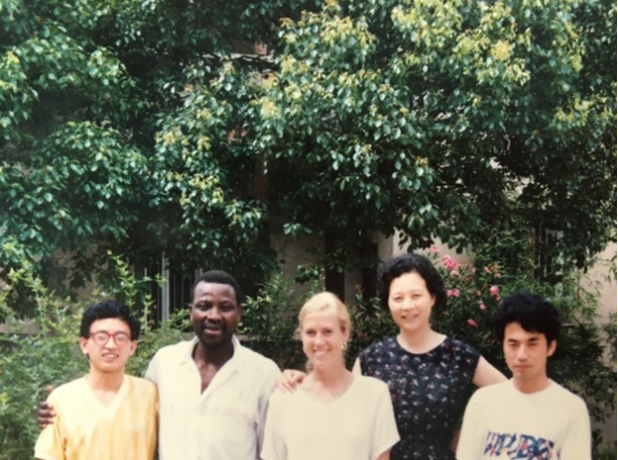

Kazzy的硕士课程和国内硕士生所学的完全不同。他在坦桑尼亚学的是非地质专业,所以他有数理化基础和较熟练的计算机应用能力。这样的学习背景决定了他的课程设置既要考虑到他的研究方向所需,又要根据他既有的学习基础,扬长避短地确定。经过商量讨论,选定了四门主课:①水文地质基础和地下水动力学;②供水水文地质;③水文地质数值模拟;④计算机应用基础及程序设计,授课方式均为教员单独进行。实习、实验课和其他学生一起上。同时,选定两位品学兼优的学生与Kazzy适时进行讨论辅导(照片3)。

照片3

Kazzy论文题目的确定和实习基地的选择也遇到不少困难,需要考虑的因素很多:首先,要考虑到他的地质基础薄弱,因而实习地的地质条件不能太复杂;确定的水源地既要已完成了调查、勘察、实验等各项地质工作,并且能提供相应的地质基础资料为硕士论文所用;更重要的是该水源地允许外国籍的留学生前去实习,并有合适的居所提供留学生使用。我通过多方联系,找校友帮忙,反复了解筛选,最终选定了一个比较理想的地点,即:“烟台市夹河水源地”进行实习,并把论文题目选定为“烟台夹河地区人工回灌效果预测的数值模拟研究”,并同意了甲方的要求,把论文结果提供给他们参考使用。

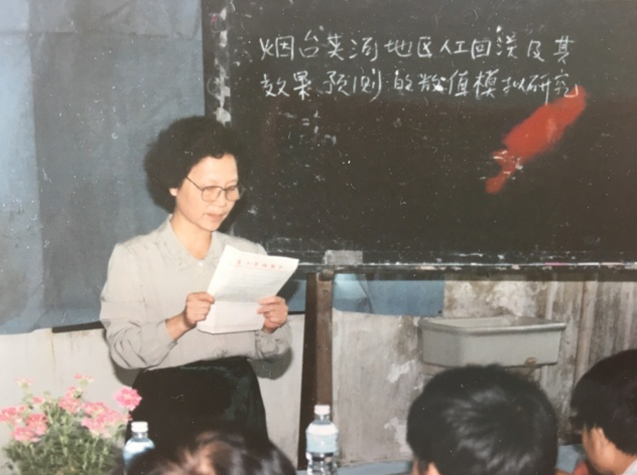

一揽子计划确定后,课程就按部就班地进行着。通过三年的努力,终于在1994年春完成了硕士论文的撰写。虽然他的论文是全英文的,幸好在论文答辩时,他仍可用“中文加英文”进行阐述和回答问题,让答辩委员会的老师能够理解。最终经过答辩委员会的讨论审核后宣布“同意授予Kazzy硕士学位”。听到这结论,我们都无比激动。我充满着喜悦的心情宣读了导师的评语(照片4)。今天,我终于向校院领导交上了一份“及格”的答卷。

照片4

Kazzy通过三年艰苦努力的学习,初步掌握了对一个水源地的调查、勘探、试验全过程的工作方法及数据的采集,并应用计算机模拟进行结果分析,为他回国工作奠定了基础。在答辩会的现场,他十分兴奋地对所有参与教学的师生表示感谢。

Kazzy要回国了,我和陪读的学生同去欢送他并留下一张合影。从合影中,可以看到他那轻松、快乐的模样。三年里,他不仅学到了知识,获得了学位,而且还收获了一份来自瑞典姑娘的爱,可以说是学业爱情双丰收了。我们衷心祝他回国后事业有成,为中坦友谊做出贡献,也祝他未来生活幸福!(照片5)

照片5

注:文中所述是1991-1994年的一件历史事实。这种“培养模式”是那个年代的特殊环境所决定的,不可复制。新时代面临一批又一批大量的外国留学生来到中国,我们将以崭新的培养模式去迎接他们的到来。

作者简介:林敏,女,汉族,祖籍福建,1936年6月出生,1959年2月参加工作,中共党员,教授。参加多项有关地下水资源评价及数值模拟科研项目,并获国家级、省部级科技进步奖项。积极参加国际水文地质方面的交流活动,是国际水文地质学家协会(IAH)会员。1996年8月从环境科学与工程学院退休。(编辑:刘素芳)