我的一生地质研究生涯与大西北结下了不解之缘,45岁之后,先后在甘肃、青藏高原、宁夏、内蒙、新疆等地工作。而最后一个项目就是在新疆卡拉麦里区域工作。时间从2011-2013年。2013年野外验收一结束,我根据手中掌握的丰富的研究材料,以及由西安地调中心组织的卡拉麦里碰撞带野外验收现场会上该磨拉石一系列特征和关键的植物化石得到大家一致肯定,表明新疆卡拉麦里碰撞带碰撞时间应在晚泥盆世,而不是目前普遍认为下石炭世晚期,开始着手撰写《新疆卡拉麦里碰撞带闭合时间的讨论——来自卡拉麦里小区志留、泥盆系、下石炭统地层约束的报告》论文。此论文从投给《地质学报》起,历经6年艰难困苦,被多次退稿,但功夫不负有心人,终于在2018年5月被全国百佳期刊——北京《地质论评》出版问世。

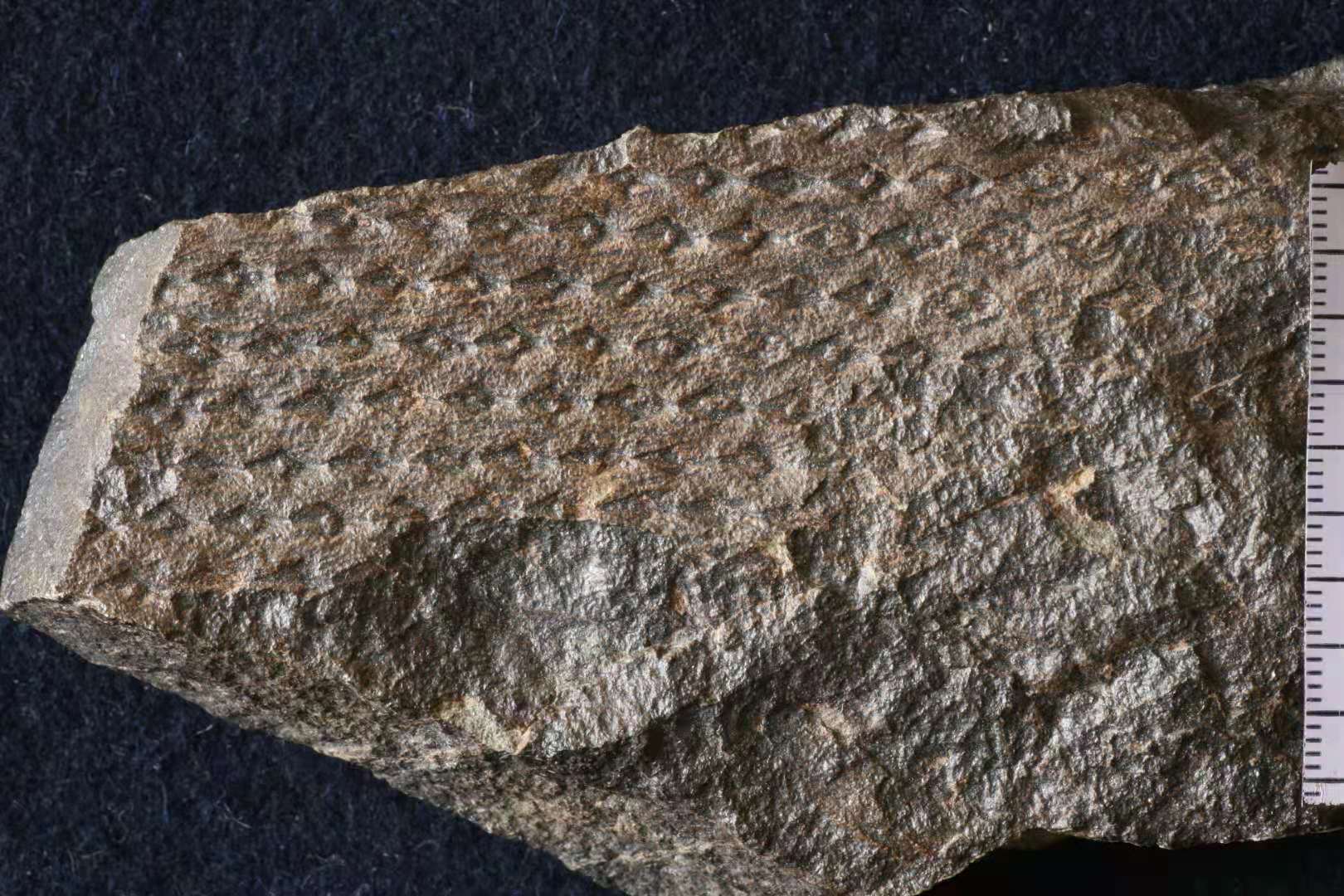

新疆卡拉麦里碰撞带作为中亚造山带的一个重要构造单元组成,自 20 世纪 80 年代提出以来,一直是卡拉麦里地区基础地质研究的热点与焦点问题,倍受国内研究人员的重视。尤其闭合时间存在着早、中泥盆世388~392Ma(肖序常等,1990)、早石炭世早期(新疆维吾尔自治区地质矿产局,1993)和泥盆纪早期形成(李锦轶,1995)等多种争论。多数学者认为其闭合于早石炭世晚期(肖序常和汤耀庆,1991;舒良树和王玉净,2003;卜国民等,2005;胡霭琴等,2007;唐红峰等,2007;刘希军等,2007)。不可否认,长期 以来卡拉麦里地区一直存在“构造热”,而特别是地层和沉积学研究尤显得十分单薄和滞后。具体表现在涉及造山作用的志留纪研究甚少,泥盆纪几乎未提及,尤其是卡拉麦里地区泥盆纪内部地层序列根本未建立起来。长期以来卡拉麦里组几乎是该地区泥盆系的代名词和滨、浅海环境指示的标志(新疆地矿局,1999)。对泥盆纪之上重要阶段时期的早石炭世地层则缺乏系统和全面的深入研究。众所周知,地层是盆地一切工作的基石。尤其在造山带,可以说,地层工作和地层格架比构造作用更显重要,这是因为造山作用的洋盆转换都保留在地层记录中。因此,卡拉麦里地区造山带一直缺乏有力的年代学证据和系统深入的地层学工作来约束卡拉麦里洋盆闭合的准确时间。因此,搞清志留、泥盆纪、早石炭世地层的序列、沉积组合及其构造背景属性,对约束卡拉麦里碰撞带时限问题至关重要。中国地质大学(武汉)新疆队,在21世纪10年代初期通过3年多的野外系统工作和多达100公里相关剖面的研究,按照“有所为,有所不为”的原则,在卡拉麦里碰撞带西部以涉及全区和大区域的重大基础理论的古生界地层为重点,尤其在志留纪、泥盆纪、下石炭世地层的年代学、生物群组合、地层基本序列、沉积特征、构造背景等多方面都有重大突破,建立了地层系统格架,获得一系列新知。尤其在泥盆纪晚期发现磨拉石沉积和关键的植物化石(图1、2)。

图1、 Prelepidondron sp(晚泥盆世古植物先鳞木)

图2、晚泥盆世磨拉石沉积特征

于是我蛮有把握地把这样一篇充满创新、具有各方面突破的综合性论文投给《地质学报》。没想到1个月后退稿,评语仅仅是“国内‘普遍认为闭合时间应在下石炭世晚期’,化石破碎等”,而对文稿未提出任何具体不足。我对这样的评审意见表示不服。过了一段时间又继续投给《岩石学报》。没想到,竟然与《地质学报》是同一个审稿人,自然又是退稿。面对2次北京退稿,我总结了一个经验教训:就是不要在原地打转,在一棵树上吊死,要想办法先在其他地方发表一些自己观点的论文,让人们逐步接受自己的认识。于是我把与卡拉麦里碰撞带相关的其他文章,在中国科学院贵阳地球化学所的《岩石矿物地球化学通报》上发表了《新疆东准泥盆系卡拉麦里组研究新进展》《新疆东准卡拉麦里地区下石炭统板内沉积特征》,在中国科学院南京古生物研究所发表了《新疆东准志留系白山包组图瓦贝动物群演化特征及与环境、构造的关系》《新疆东准噶尔志留系白山包组的厘定》。

2016年初,新疆卡拉麦里地区最终报告进行验收,获得优秀级。其中地层、沉积学章节获得好评以及再次充分肯定报告中对“新疆卡拉麦里碰撞带,碰撞时间应在晚泥盆世的几点结论”。这样又重新点燃我对《新疆卡拉麦里碰撞带闭合时间的讨论——来自卡拉麦里小区志留、泥盆系、下石炭统地层约束的报告》论文发表的希望。我再次花费极大精力,对原材料、图文特别是各种对时限肯定的测试结果进行了深加工。2017年春,我将论文投给全国百佳期刊《地质论评》,投稿的同时我对该刊编辑部提出建议,中国地质科学院主张新疆卡拉麦里碰撞带在“下石炭世晚期”观点认识的专家应避嫌,不能参加审稿。经过大半年的评审,该论文终于在2018年初被录用,并得到极高的评价。这使我深受鼓舞,抓紧修改、完善论文。此文2018年5月被《地质论评》刊登。至今为止,同行们好感不断,有几百人支持评为优秀论文,没有一个提出反对的。

从一篇论文的艰难产出,我得到深刻启示,对研究型大学而言,多学科结合远比单学科更能解决科研难题,从中往往可以取得突破性的进展,甚至可以颠覆前人固有的认识。在发表论文出现困难阻碍时,应当坚持不懈,始终追求真理,“在科学上没有平坦的大道,只有不畏劳苦沿着陡峭山路攀登的人,才有希望达到光辉的顶点。”与大家尤其青年学子共勉。

作者简介:蔡熊飞,男,汉族,上海人,1952年12月出生,1970年5月参加工作, 1998年2月中国地质大学(武汉)本科毕业,2013年1月从中国地质大学(武汉)地球科学学院退休。长期从事教学与科研工作,研究员。Email:caixiongfei1952@163.com(编辑:张志毅)