编者按: 2021年是中国共产党成立100周年。为喜迎党的百年华诞,引导离退休党员重温入党初心、回顾在党的教育引导下参加革命、投身建设和改革的艰辛历程,抒发爱党爱国情怀,为党的事业增添正能量,离退休干部党委、离退休干部处自2020年10月起发出了以“与党同呼吸、共命运”为主题的征文《通知》,我校老党员积极参与投稿。自今日起分期将符合条件的稿件整理成系列推文,供大家欣赏。 目前征文活动仍在继续,征文字数不超过3000字,欢迎广大离退休老党员踊跃投稿。符合要求的稿件将会推送到公众号“地大离退休职工之家”。推文结束后,视稿源数量编印成册,献礼建党百年,并向每位作者赠送一本以作纪念。 |

努力做一名永葆“学习”“服务”“奉献”本色的共产党员

退休第一党支部 张锦高

张锦高近照

我党成立100周年的生日即将到来,100年的历史已经充分证明中国共产党是伟大、光荣、正确的党,是充满青春活力的党。我为自己是一名中国共产党党员感到无比骄傲和自豪!

我是江苏盐城人,1946年出生在解放区,一生都是在党的阳光雨露哺育下成长、进步,现在正享受退休后的幸福生活。

可以说我从懂事开始,加入中国共产党就成了自己一直追求的目标,因为我看到周围的党员爷爷、伯伯叔叔阿姨都在勇挑重担,吃苦在前,享受在后,他们牢记党的宗旨,全身心地为老百姓服务,不贪图私利。他们这种无私为百姓的情景深深刻印在我的脑海中。

我不满14岁就进入初中,在班里第一个递交了入团申请书,年龄一到,就被批准加入了共青团。初二时我被推选为年级团支部书记。进入高中后,我是班里第一个递交入党申请书的积极分子。我想,既然交了入党申请书,就应该按党员标准要求自己。由于自己坚持德智体全面发展,表现比较突出,在担任班团支书的同时,被推选为校学生会主席。

我听党的话,积极响应党的号召。高中毕业那年,我向组织表达我想回乡务农的愿望,但学校领导在鼓励我的同时,希望我先参加高考。当年电影《年青的一代》很红火,影片中肖继业的事迹感染了我,使我这个出生在苏北平原连小山包都没见过的高中毕业生,萌生了成为像肖继业那样的勘探队员的梦想,参加到为祖国寻找丰富地下宝藏的队伍中去,因此在高考结束后毫不犹豫地把北京地质学院填为第一志愿。进入北地后,系里指定我担任团支部书记,我很快向党组织递交了入党申请。但在文革期间,学校三年没有发展党员。直到1969年10月,工、军宣队进院后,我才作为勘探系(现资源学院)唯一的一名学生被批准加入中国共产党。我非常激动,心想一定要做一名好党员。

大学英语班毕业照

我在中学时就养成了天天读报的习惯。作为团支书,每天晚自习前都要用10-15分钟时间为同学宣讲《新华日报》刊登的时事政治。大学毕业留校工作,我直接到学校丹江口“五七”地质队报到。我们常出野外,吃住都很简陋,在山里听不到电台广播,报纸也很难及时收到。为了知晓国内外大事,在报到后的第三个月,我用结余的工资,购买了一台80多元的红旗牌收音机,每天晚饭后,选一个开阔的山坡,收听中央人民广播电台的节目,不少老师也来收听。退休后的我也是天天坚持学习,每天五点起床后,至少花40分钟时间在“学习强国”里学习,健身走路时,携带袖珍收音机,收听《新闻和报纸摘要》。

作为党员,任何时候我都坚持服从组织安排。1973年10月,正在安徽马鞍山带学生实习的我突然收到高元贵院长发来的电报,要我立即赴汉到设在武汉地质学校的“湖北地质学院武汉分院”报到。我无条件地背起行装坐上轮船赶往武汉分院。到了分院,当时担任武汉分院院长的朱见香告诉我,因1972年招收的英语班缺辅导员,要我来担任。我是党员,二话不说,愉快地接受组织安排。从那时起走上了管理岗位,直至退休。

我无论担任辅导员,还是团委书记、基础课部党总支书记、学工处长、校党委副书记、校党委书记、校长,岗位虽然有变化,但用党员标准严格要求自己履行职责没有变。

在教一楼东墙边陪领导参加劳动

我坚定维护党的领导,坚决贯彻党的教育方针,把德育放在首位。积极构建和推进大德育和大体育观,要求学工干部一定要依靠教员在教学中融入思政内容、地大的学生都要有健壮的身体等。在全校范围内开展创建文明校园、文明科室、文明班级、文明宿舍的活动,评选“三育人标兵”,重视校园美化绿化建设。学校现在的中央绿化带是过去的露天电影场。上世纪90年代,露天电影场已无法满足师生的需求,闲置了许久。当时有些同志主张面对鲁磨路盖门面房,还能有些收益。我们经过论证,盖门面房不可取,还是建绿化带好。现在看来,建这个绿化带是正确的,加上后来南区绿化带的建成,确实使学校生态环境有了明显的改善。上世纪90年代末和本世纪初,我校先后成为湖北省高校第一个获得“全国精神文明建设先进单位”和“全国文明单位”称号的高校,这与当时的校园绿化美化成绩有着直接的关系。

“全国精神文明建设工作先进单位”领奖

我从事学生工作20多年,对学生的感情是很深的。为了学生多一点学习活动空间,我积极主张兴建“大学生活动中心”。我多次提出努力保护有特长的“偏才”“怪才”。我与学生打成一片,每天与学生一起出操,每周六中午要去学生会办公室与学生骨干一起吃饭聊天,了解学生动态。我们严格管理学生,经常组织学工干部检查晚自习情况,经常在学生自习时间去周边网吧和邮科院电影院检查有无学生出入,这些都是为了学生健康成长。凡是带学生参加的活动,我都处处以身作则。比如,带学生参加抗洪抢险、迎新,我都冲在前面,要保证学生的安全。在迎新点和堤坝上都有过三天三夜不回家的经历。记得1978年春天迎新时,见到一位来自天门的77级新生黄先海,老三届,只比我小一岁。初春的天气还很寒冷,到达时他穿得很单薄。聊天中,得知他家境特别困难,妻子务农,有两个孩子。我通过学生科和勘探系多次帮他解决实际困难。还有一次我在弘毅堂站着给入党积极分子宣讲全国高校党建会议精神,大约讲了一个多小时,突然感到右腿骨碎裂了,支撑不住而摔倒在地,在场老师立即把我搀扶起来,我坚持宣讲完全部内容才去陆军总医院做诊断。

1992年第四届全国大学生田径运动会开幕式

在担任校领导职务期间,我对老同志尤其是离退休老同志很敬重,努力帮助他们解决困难。为了使老同志老有所学、老有所乐,在学校财力很困难的情况下,新建了老年人活动中心北楼,改扩建了原基建处办公室(现老年人活动中心南楼),扩大了老年人活动场所。当时,学校办公空间也非常紧缺,就有同志提议借用老年人活动中心南楼的部分房间,我们没有同意,对他们说:老年人是中年人的明天,青年人的后天,大家都有老的时候。此后,再也没有人提借房子的事了。

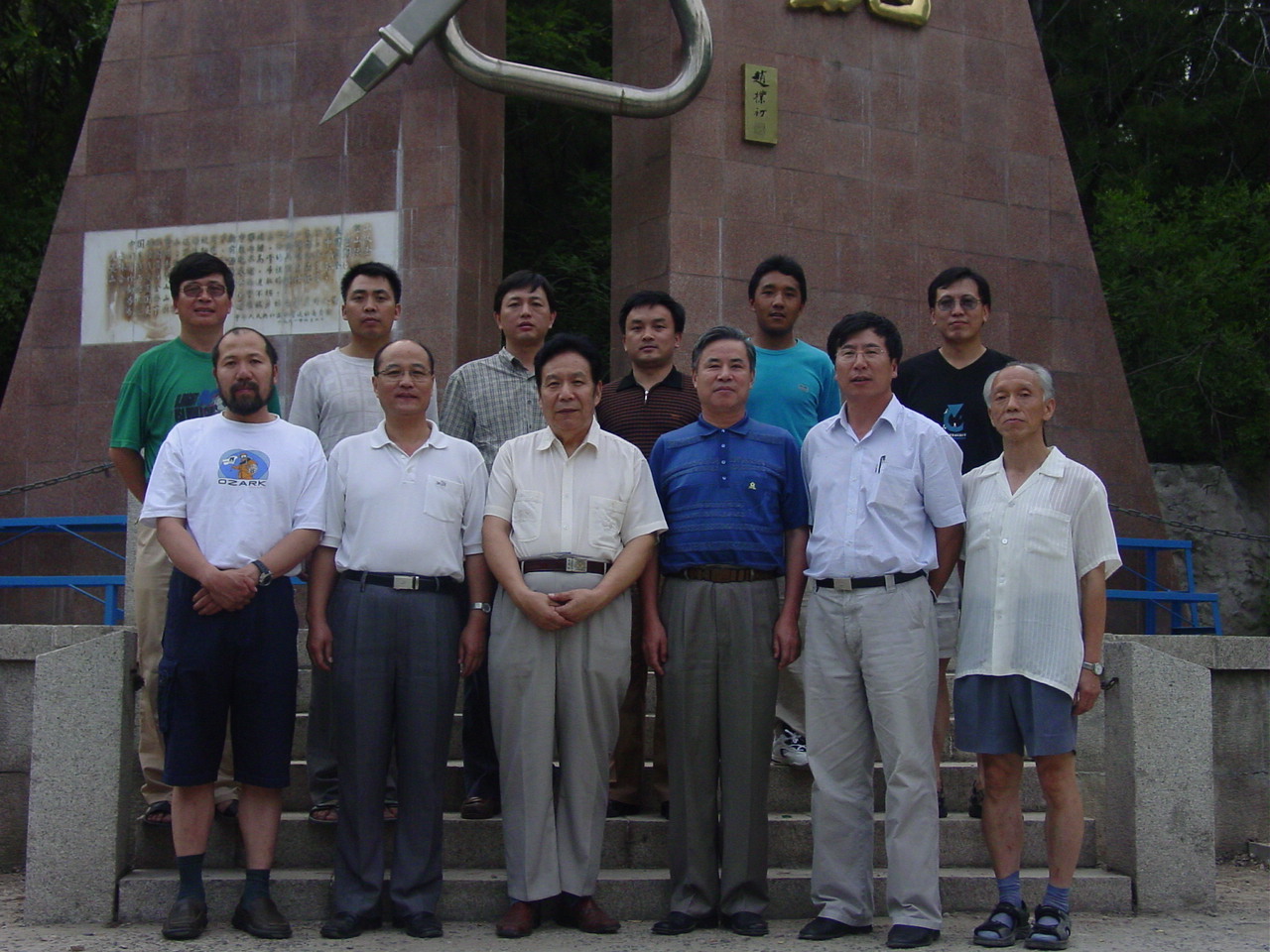

2004年去中国登山协会看望新老校友(王富洲、李志新、王勇峰、张志坚、次落等)

干事业要抓住机遇,要想成功,还得有毅力、有“钉钉子精神”。上世纪90年代后半程,国家鼓励高校扩招学生。要扩招首先要设法拓展学校办学空间。我为办学空间的拓展尽了力。2002年,在与东湖高新区领导交谈时,从时任副市长的袁善腊口中得知湖北机床厂要搬迁,原厂址已被保利集团看中,并与市政府草签了转让协议。得知这一消息后,我们立即向李宪生市长作了汇报,阐明这块地对学校发展至关重要,希望能划拨给地大。很快李市长指示东湖高新区将这块地留给地大。进展很顺利,300多亩地,花了1.5个亿,使我校校址成为名副其实的“南望山下、东湖之滨”。在湖北机床厂搬迁过程中,有少数职工和家属不愿意离去,影响了学校的建设进程。这时,东湖高新区的高科集团领导来校商谈,他们说,为了稳定,希望把家属区留给他们。我们坚持说,如果留下他们,学校无法管理。在我们的坚持下,东湖高科集团通过各种办法,把湖北机床厂的土地和地面建筑完整地交给了我们。另外,通过开发商建成南望山庄、喻家山庄两个教师公寓,收购了新峰公寓,收购了英格中学及无线电厂剩余的土地,扩大了学校办学和生活用地。

雄伟的三峡大坝吸引了很多人的眼球。三峡库区周围的地层、岩体、构造等地质现象非常有利于学生的野外实习,我校有不少像唐辉明、殷坤龙这样的专家,在库区的地质灾害治理中卓有成效。随着学校的扩招,学生规模的不断扩大,我校原有的周口店、北戴河两个实习站已满足不了学生实习的需求,非常有必要在三峡库区建一个实习基地。我利用带队去重庆万县看望在那里治理地质灾害的殷坤龙团队的机会,返程时去了秭归县城。在与县委书记交流的过程中,他很乐意划一片县城的土地给我校建野外实习站,并且答应以2万元/亩的价格划给我们,接着很快确定了地块,但到了要签订协议时,地价要涨到6万元/亩。我们便通过在宜昌的校友、时任宜昌所(现为武汉地调中心)所长李金发出面做了工作,最终以不到2万/亩的地价成交。购地后,学校加快建设,一期投资5000万,建成了基地的综合楼、学生宿舍和食堂,很快形成了接待能力,除满足我校学生实习外,也为一批全国(含台湾)高校提供了实习后勤保障。秭归基地建成后,我们向家宝同志作了书面汇报,他作了肯定此举的批示。在此基础上,我们通过向财政部汇报、沟通,在教育部支持下,列入“985”平台项目,成为我校第二个“985”平台项目。用“985”平台专项经费在巴东黄土坡建起了研究滑波的专用隧洞,得到了国内外专家的高度评价。

退休后,教育部人教司副司长魏士强代表袁贵仁部长到学校送给我纪念印章

我能做出一些成绩,也离不开我妻子李爱菊的全力支持,她一辈子忠诚于小教事业,1976年从江苏调入我校,在兢兢业业完成本职工作的同时,还要忙于家务、抚育孩子。我在工作中遇到压力、烦恼,她总是鼓励我要坚定信心。她从不通过我向组织提出任何个人要求。有一年我正要去北京参会,她的肠胃发作,上吐下泻,急送校医院,高烧39度,我只能请学工处的同事在医院照顾,我的心里非常难受,但她却没有任何怨言,还让我要安心工作。因为我俩有共同的心愿,为学校发展多做贡献,再苦再累也是应该的。

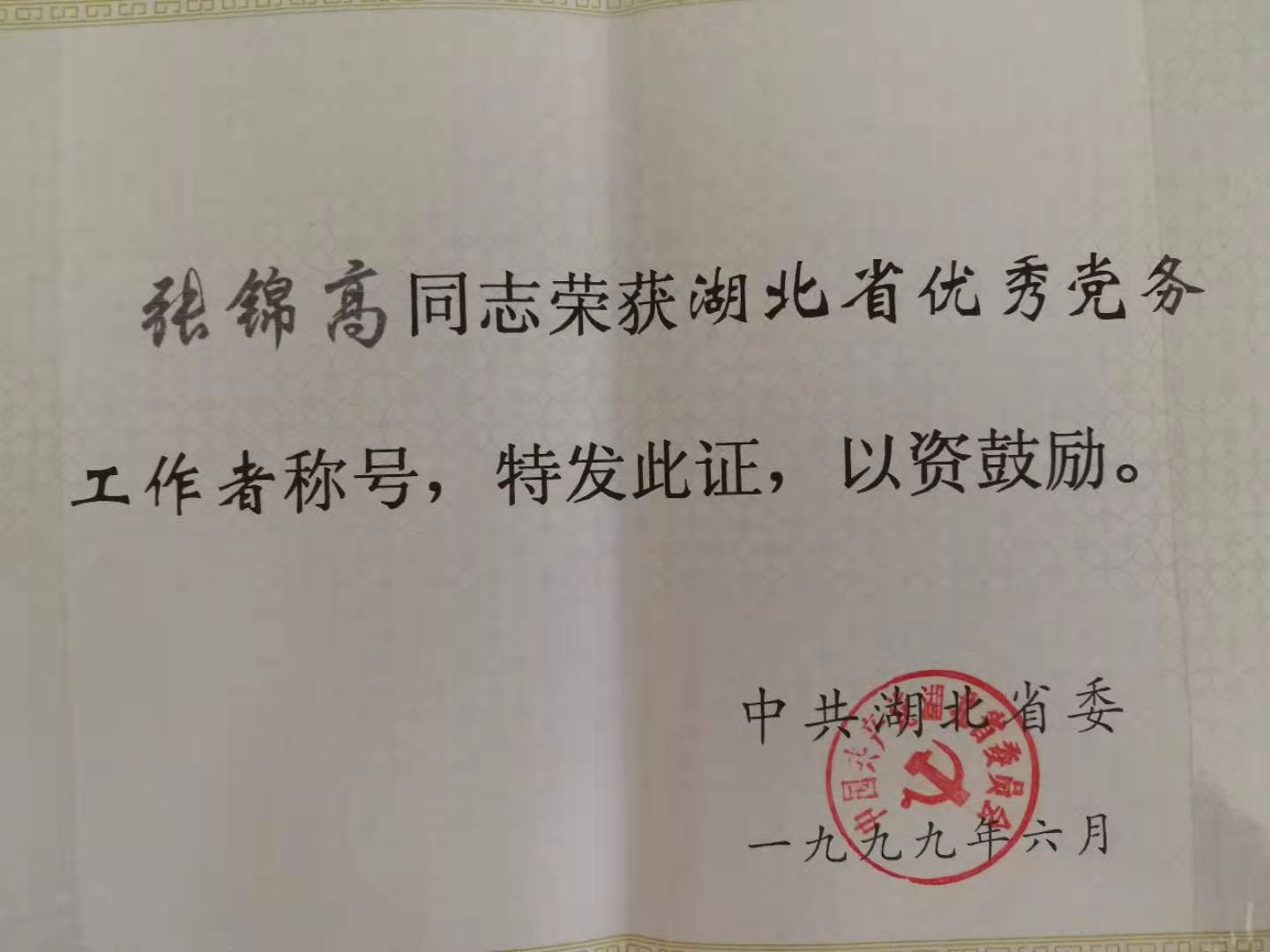

优秀党务工作者证书

我为今天在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下,各项工作不断开创新局面感到高兴、自豪,心里非常踏实,我坚信,中华民族伟大复兴的中国梦一定能如期实现!

作者简介:张锦高,男,汉族,江苏盐城人,1946年出生,1970年8月参加工作,2011年4月退休。教授、博导,曾任学校党委书记、校长。